重松の生きた時代

前回の年表に更に様々な出来事等を加えました。文明開化の世を生きた古谷重松

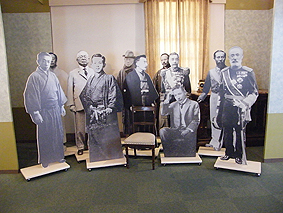

同じ時代を生きた著名人

|

| 天保元年 |

1830 |

|

所澤村植の宿に重松生まれる |

| 天保5年 |

1835 |

|

福沢諭吉生まれる。(古谷重松と同時期にご活躍なされた著名人)

慶応義塾の創設者。現在の壱万円札の肖像にも使用されている。 |

|

| 天保10年 |

1839年 |

9歳 |

埼玉県は人形作りの盛んなところで、岩槻・鴻巣など全国的に知られていますが、所沢もこれらに

次いで雛人形の産地として知られています。

所沢での雛人形の歴史は古く、今から160年ほど前の天保の時代に遡るようです。

当初は農業のかたわら、副業として人形作りがおこなわれていたようですが、現在は専業化され

立派な伝統工芸として良質な雛人形が生み出されています。

古くは東新井町の倉片人形店の敷地内に祀られている雛稲荷と呼ばれる石の祠には天保十年(1839年)

の文字があり、創業者の吉兵衛さんが建てたと伝えられています。 |

| 嘉永6年 |

1853 |

23歳 |

アメリカの使節ペリーが来航し、浦賀で開国を要求する |

| 安政3年 |

1856 |

26歳 |

蔵敷村(東大和市)名主の内野氏が記した日記。

所沢の旅籠屋と茶屋の記載は安政3年(1856)の「所沢村組合村々地頭姓名其外書上帳」

を書き写した部分に掲載されています。

創業 深井醤油 醤油屋を所沢町(現在の有楽町)にて始める

|

| 明治2年 |

1869 |

39歳 |

東京にパン屋ができる。

横浜でアイスクリームが発売される。

このころ東京のあちこちに牛なべ屋が開業する。

|

| 明治3年 |

1870 |

40歳 |

創業 面亀 熊手をはじめ各種縁起物屋を所沢町(現在の東町)にて始める

|

| 明治5年 |

1872 |

42歳 |

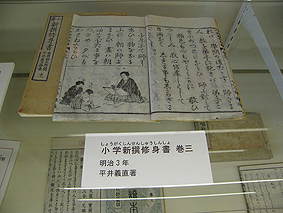

学制を定め、全国に小学校をつくる →義務教育の開始。

東京の新橋と横浜の間に鉄道が開通する。

明治天皇がはじめて牛肉を食べ、その後、牛なべがしょみんのあいだに流行する。

長崎でハムがつくられる。

文部省(もんぶしょう)が肉食と牛乳の飲用をすすめる。

創業 丸政園 狭山茶の中心地・所沢町(現在東町)にて産地問屋として始まる。

創業 山下商店 豆腐製造 所沢町(現在下安松)

|

| 明治5年 |

1872 |

|

福沢諭吉「学問ノススメ」という本を著した。

「天は人の上に人を造らず,人の下に人を造らず」

という有名な言葉はこの「学問ノススメ」という本の真っ先に出ています。

この本は多くの人達に影響を与えました。 |

|

| 明治7年 |

1874 |

44歳 |

古谷重松太鼓連中 入間市久保稲荷神社に絵馬奉納 |

|

|

|

|

| 明治9年 |

1876 |

45歳 |

東京の上野に、日本人のための本格(ほんかく)的な西洋料理店ができる。

小平市鈴木町稲荷神社に奉納された手水石に 所沢宿 古谷重松の名が刻まれている。 |

| 明治10年 |

1877 |

46歳 |

東京でビスケットが発売される。 |

| 明治11年 |

1878 |

47歳 |

東京でチョコレートが発売される。 |

|

|

|

昔から水の不便な所沢は、町の密集さがかえって災いし多くの大火に見舞われています。

幕末の万延2年(1861)に60戸104棟、翌年には67戸、明治8年(1825)には51戸と

土蔵物置32棟、明治13年には(1830)66棟、明治18年(1885)62棟が焼失しています。

火災から守る為に土蔵造りの店蔵が建ち並びはじめました。

宿場町であった所沢には古くから芝居小屋がありました。

明治6年6月(1873年)上町南裏(警察横丁・警察署跡・北の坂下)に小さな芝居小屋・「三好野亭」が

誕生しました。

その後、代々名主だった倉片東吾氏が明治18年に増改築し、規模も大きく100人位は入れたそうです。

名前も三好野座と改名し、物日(盆・正月等)に興行し、主として歌舞伎狂言、時には人形芝居も行なわ

れていたそうです。

当時は興行は夜間のみで、客達は徳利に酒を入れて行き、ちびりちびり飲んでは、見物する者もいたそうです。

帰りは真っ暗な為、手に手に提灯を持って客は帰宅していたそうです。 |

| 明治14年 |

1881年 |

51歳 |

所沢村から所沢町になる。(10月) 上新井村本宿と久米村金山を合併

戸数685戸 人口約3800人位(推定)

郵便局や小学校もあり、商店が連なって市街としての様相を呈していました。

また、商人達は他所から所沢へと移り住み商いをはじめる者が多くいました。

バターの製造(せいぞう)が始まる

|

| 明治15年 |

1882年 |

52歳 |

北野神明組が重松流を習い始める。 |

| 明治18年 |

1885年 |

55歳 |

重松が半年間、平井志茂町の農家片端の物置小屋等

を利用し行商をしながら囃子を教えたと言われている

往復ハガキ発売(1月)

山手線(品川−赤羽間)開通(2月) |

|

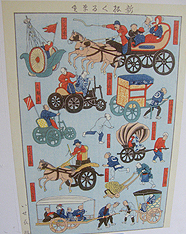

| 乗り物↑PDF |

|

|

|

明治20年の時計 明治20年の時計 |

| 明治21年 |

1888年 |

58歳 |

大通り中央に桜と柳の木を植樹しました。

東京の上野にコーヒー店「可杏茶館(コーヒーかん)」がオープンする。

日本人向きのビールがつくられる。 |

| 明治22年 |

1889年 |

59歳 |

大日本帝国憲法が公布される。

東海道線が全線開通する。

|

| 明治22年 |

1889年 |

59歳 |

江戸時代の神田祭の出し物は山車が主役でした。これらの山車の頂点に飾られた

人形はカラクリになっていて、田安門をくぐる時は台の中に引っ込むように作られていました。

しかし明治に入って電車が都内を走るようになると電線が邪魔になって、

この年憲法発布を記念して山車100台が皇居前に集結したのを最後に山車の巡行は行なわれなくなりました。 |

| 明治22年 |

1889年 |

59歳 |

明治20年代は所沢の織物生産が急速に拡大した時期でした。

織物の買継商が織物仲買商組合を作り、粗悪品の排除をねらって、所沢織物市場を作り、

市場取引に転換を図りました。三八の市での穀物やお茶にまじつての路上での取引をされていた

制度を改めましたが、この市場も買継商と生産者間の直接取引の慣習が改められず、市場の利用者

が減少しわずか4年しか続きませんでした。

この後、買継商の中にには所沢の中心部に店舗を構え、三八の市にこだわらずに、恒常的な商いを

する様になり、20年代後半には、絣木綿の取引は店舗取引が主となり市での取引は全生産量の

2〜3割しか取引がされなくなりました。

その結果、主力商人の店舗が中心街に建ち並ぶ様になり、上町(元町)から金山町には多くの

織物関係の商家、下町(御幸町)から上仲町(寿町)には煙草、荒物、瀬戸物、青物、菓子屋などが

並び商店の密集化に拍車がかかり、織物の集散地としても都市の様相を濃くしていきました。

|

| 明治23年 |

1890年 |

60歳 |

創業 所沢町上町(元町)齋藤印舗 |

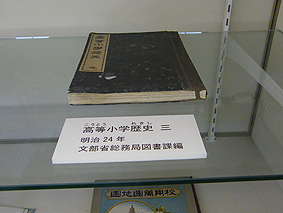

| 明治24年 |

1891年 |

61歳 |

*重松61歳没年

日本鉄道の上野・青森間が全線開通

|

| 明治27年 |

1894年 |

|

交通面では国分寺と久米川間の鉄道が開通、

翌年には久米川(現東村山)と川越間が開通しました。

川越鉄道と呼ばれ現在の西武新宿線の誕生です。

所沢にも「所沢停車場」が誕生しました。

当時は町場から離れ、人家もまばらで、地名も新田とよばれ、所沢宿の場末で竹林と畑も多い

ところでした。

間もなく汽車を利用する人々の為に「待合茶屋」の小澤屋、神藤屋が開業されました。

明治38年4月に停車場の傍らに所沢警察署の派出所も出来、やがて人力車の常駐する俥屋

も出来る様になりました。

一日の乗降客はわずかで、周辺の農村から大八車で甘藷や麦、薪、ごぼうなどの荷物ホームに

を運ぶ人、貨車から物資を下ろして、得意先に運搬する馬方、大八車の往来も多く、多くの馬が

集まるので金靴屋(馬蹄屋)、獣医も多忙だったそうです。

一日の乗降客はわずかで、周辺の農村から大八車で甘藷や麦、薪、ごぼうなどの荷物ホーム

にを運ぶ人、貨車から物資を下ろして、得意先に運搬する馬方、大八車の往来も多く、多くの馬

が集まるので金靴屋(馬蹄屋)、獣医も多忙だったそうです。

明治28年に川越鉄道がひかれ、所沢停車場が出来ると暫くして停車場前に「待合茶屋」の小澤屋、

神藤屋さんが商売を始めました。

神藤屋さんは、ホームニ汽車が入ってくると駅弁を売りでました。

のり巻き、叺(かます)すし(油揚げ)、時には水菓子(果物)も売っていたそうです。

このころ、洋食屋や家庭にカレーライスがひろまる。

|